Solo canzonette? Dai singoli ai concept album che hanno fatto storia

Il dato è clamoroso e impressionante: “Oggi ogni singolo giorno viene caricata sulle piattaforme di streaming più musica di quanta ne sia stata pubblicata nell’anno solare del 1989”. Questa dichiarazione arriva da Will Page, oggi ex chief economist di Spotify; stiamo parlando di più di 100 000 canzoni al giorno caricate sulla principale piattaforma di streaming e che racconta plasticamente questa epoca di iperproduzione di contenuti – basti pensare che solo su YouTube ogni minuto vengono caricate 500 nuove ore di video. Il dato sulla musica è decisamente più strabiliante, considerato che fino solo a 15-20 anni fa, quello che veniva chiamato “mercato discografico” si basava su solidi elementi di limitatezza dell’offerta. Ma quanto vale tutta questa iper-produzione? Come funziona e com’è organizzato oggi il mercato musicale? Per capire come siamo arrivati fino a qui, vale forse la pena fare un passo indietro e capire come lo scenario è mutato nel corso degli anni. Come scrive Gianni Sibilla nel suo recente saggio L’industria della canzone (Edizioni Laterza, 2024), “la musica pop è sia una recording art, sia una performing art: da un lato infatti la canzone è la registrazione su un supporto di un’idea creativa, dall’altro la ascoltiamo attraverso una messa in scena”. La canzone registrata e quella dal vivo sono quindi due aspetti complementari, che si rafforzano a vicenda e, come vedremo, si alternano nel diventare preponderanti nella creazione di valore. Ma facciamo un breve excursus storico. Inizialmente (dagli Anni 40 alla prima metà degli Anni 60) la singola canzone (chiamata poi “il singolo”) era l’unità di valore predominante, venduta singolarmente su dischi in gommalacca (a 78 giri) e vinile (45 giri) con un lato b che conteneva una versione strumentale o un’altra canzone minore. La discografia era concentrata sulla realizzazione dei singoli che poi talvolta venivano raccolti in un album (i greatest hits).

meet the supremes, the supremes, motown records, 1962.

pet sounds, the beach boys, capitol records, 1966.

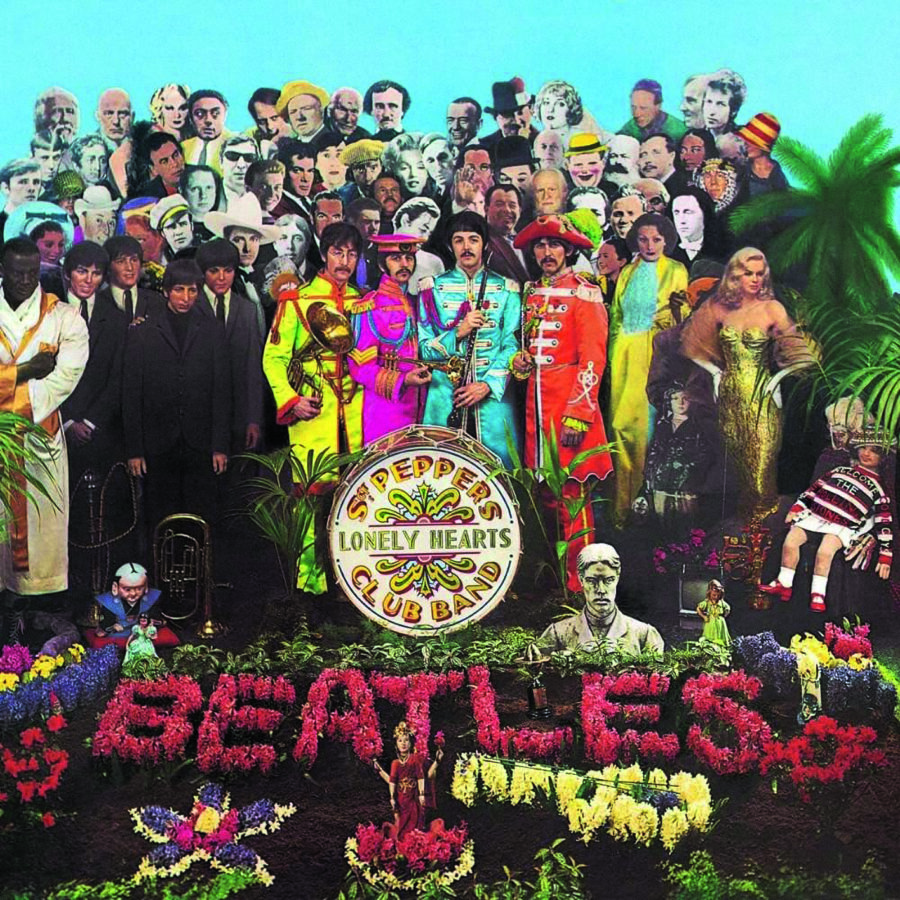

Per quanto riguarda, ad esempio la musica soul e rhythm & blues, la Tamla Motown di Detroit era un’etichetta discografica che realizzava e sfornava a getto continuo canzoni di successo per interpreti del livello di Diana Ross & The Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Temptations. Nella metà degli Anni 60 avviene un cambiamento nell’industria musicale e nei modelli di consumo: il singolo e il 45 giri calano d’importanza e gli artisti iniziano a concentrarsi su una serie di canzoni scritte e registrate insieme, cioè l’Lp (Long Playing) o 33 giri (perché riprodotti a una velocità inferiore per permettere al supporto in vinile da 12” di contenere più musica). C’è dietro anche un tema economico, infatti gli album garantiscono guadagni maggiori: così alla fine del decennio superarono le vendite dei singoli, di lì in poi usati per promuovere gli Lp. Gli album permettono all’artista di esprimersi in maniera più articolata rispetto alla singola canzone: in questo senso, si affermano i cosiddetti concept album, collezioni di canzoni pensate come capitoli di un’unica storia, replicando in musica formati narrativi classici, come il romanzo o l’opera. Seguito a Revolver (1966), primo album dei Beatles ad avere una cover artistica, opera di Klaus Voormann, e non una fotografia del gruppo, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) è ritenuto il primo grande concept album di successo.

sgt. pepper’s lonely hearts club band, parlophone, capitol rec., emi, 1967.

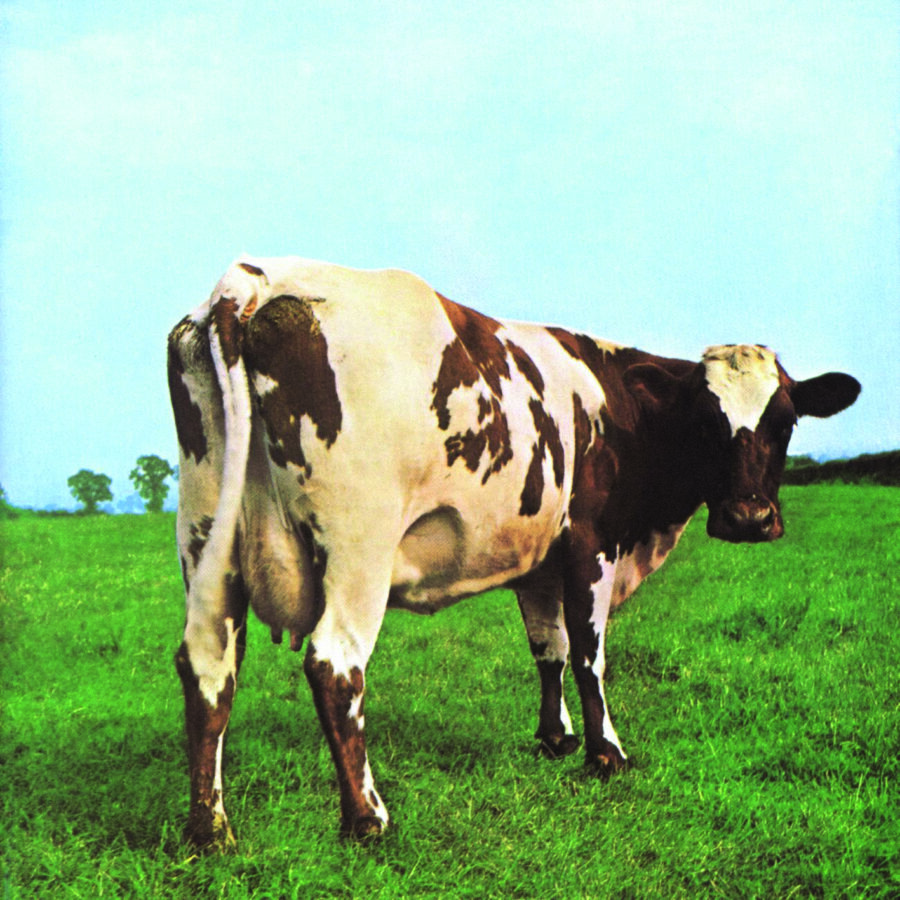

atom heart mother, pink floyd, 1970, harvest records, emi.

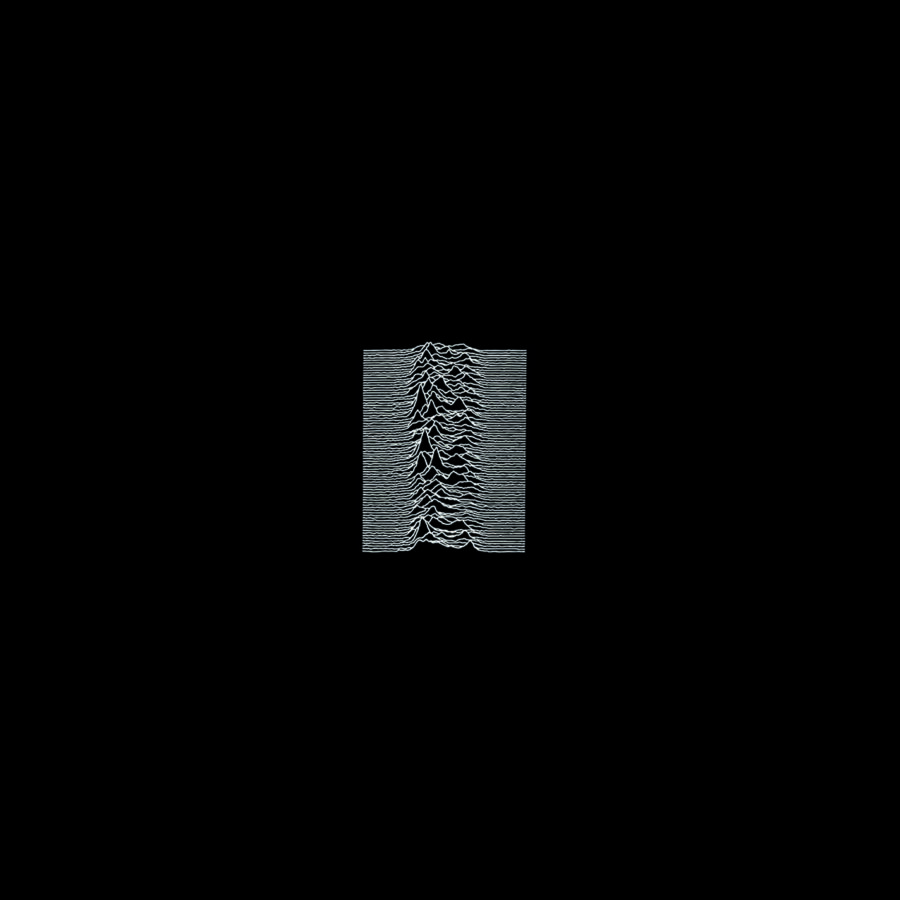

unknown pleasures, joy division, 1979, factory records.

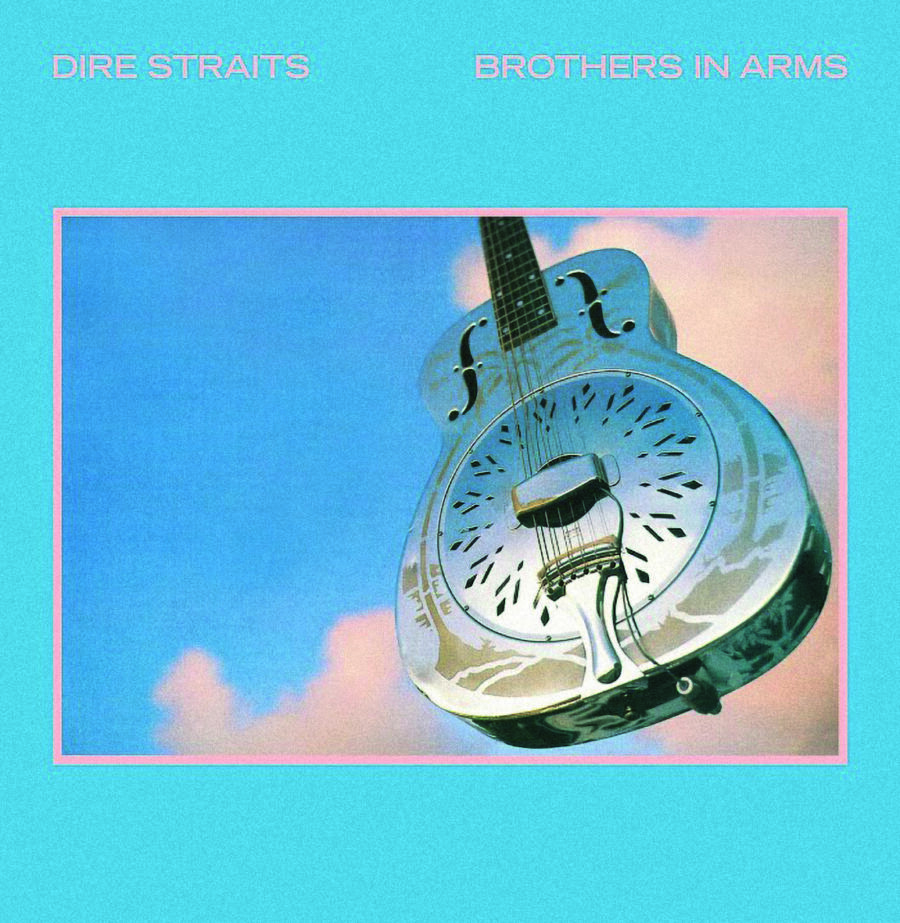

brothers in arms, dire straits, 1985, warner records.

In realtà la pratica del concept album continua anche oggi, basti pensare a Persona di Marracash (2020) o i dischi di Kendrick Lamar. L’evoluzione tecnologica e l’avvento del digitale (Cd) negli Anni 80 comporta solo la riconversione del catalogo nel nuovo formato con la promessa di una qualità maggiore, portando a una lunga stagione di sfruttamento della cosiddetta musica di catalogo attraverso le ristampe, talvolta con l’aggiunta di qualche contenuto inedito: dischi storici come The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd (1973) sono stati reimmessi sul mercato diverse volte a partire dagli Anni 80 in varie versioni (l’ultima nel 2023 per il 50esimo anniversario). La stagione del Cd si esaurisce nel periodo della crisi nera del mercato discografico (dalla fine degli Anni 90 fino alla prima metà degli Anni 10): è il periodo della disintermediazione, dell’accesso ai contenuti tramite Internet saltando la mediazione dell’industria discografica, della pirateria digitale (Napster&Co) e del trasferimento dei file “peer2peer”. C’è anche il tentativo del download legale via iTunes, il primo negozio digitale sviluppato da Apple, ma è la pirateria che spadroneggia: tra il 2000 e il 2015 l’industria discografica perde il 40% delle sue entrate. Tutto vacilla, non ci sono più punti di riferimento solidi. Nel 2008 in Svezia nasce Spotify (arriverà nel 2011 negli Usa e nel 2013 in Italia), diventando la principale piattaforma di streaming audio e segnando il passaggio a un nuovo modello di business e di consumo, basato non più sulla vendita delle singole canzoni/album ma sull’abbonamento a un catalogo: grazie alla fortuna dello streaming, dal 2015 la discografia torna in attivo, con incrementi costanti annui di mercato, nell’ordine dell’8-9%. Il valore della musica registrata è quindi in continua crescita: non si è arrestato neanche durante la crisi economica del 2020 causata dalla pandemia da Covid-19.

st. anger metallica, 2003, elektra records.

divide, ed sheeran, 2017, asylum, atlantic.

Questa fase segna anche il cambiamento del paradigma, per cui sono le piattaforme a dettare le regole per band e artisti: la canzone torna a essere centrale e al posto degli album vengono valorizzate le playlist, sia quelle create dagli algoritmi che quelle curate dagli umani. Per essere sempre presenti sulle playlist – consigliano i tipi di Spotify – gli artisti devono continuamente lanciare nuovi singoli. Sulla base di questo paradigma anche le classifiche cambiano volto e ai primi posti si trovano le preferenze e gli ascolti dei giovanissimi, quindi musica rap e trap italiana. Questo è successo fino a un anno fa, ma le cose sono già cambiate negli Usa e nel resto dell’Europa e sta mutando il contesto anche in Italia. Abbiamo parlato in apertura della dimensione live che nel corso degli ultimi anni è diventata sempre più importante sia per il pubblico – la partecipazione a un concerto oggi è visto come un forte evento esperienziale – sia per gli artisti che vedono i live come principale fonte di guadagno, seppur con un aumento dei costi post-Covid. Con lo streaming – sebbene sia in forte crescita – solo poche popstar riescono a fare grossi guadagni, mentre la stragrande maggioranza degli artisti hanno bisogno di altre entrate per sostenersi e il live è uno di questi. Col tempo si è scoperto che i singoli non hanno nessuna influenza sui concerti, ma sono gli album a trainare i live tour. Sono sempre gli album, e non i singoli, a far crescere nuovi artisti e band (dai Fontaines Dc ma anche la stessa Taylor Swift per parlare di pop) grazie alla vincita di premi e riconoscimenti vari. Quindi, nonostante oggi la discografia dipenda dallo streaming – che vale oltre 2/3 del mercato della musica registrata (il tanto amplificato boom del vinile occupa in realtà solo una nicchia) – oggi l’album è tornato a essere centrale e particolarmente importante per il mercato musicale, che si conferma quindi uno di quelli più dinamici nei consumi e nelle strategie dell’offerta.